成语是汉语言文化的瑰宝,它们凝聚了深厚的历史底蕴和智慧。其中,“唯命是从”这一成语常用来形容忠诚、服从,不知反抗,似乎蕴藏着忠贞不渝的品质。今天,我们就来深入探讨这一成语的起源、用法,以及与其相关的其他成语,挖掘其中的文化价值。

“唯命是从”来自于古代帝王与臣子的关系,意指只听从主人的命令,毫无异议。这个成语在古代君王的统治中尤为常见,体现出对权威的绝对服从。然而,这种绝对的服从是否意味着缺乏个人判断力和独立思考能力呢?正是因为这个问题,许多文人墨客在作品中对此进行探讨和反思。

在《红楼梦》中,曹雪芹通过角色的互动揭示了“唯命是从”所隐含的复杂情感。一方面,贾母对家族的掌控力使得贾宝玉不得不选择服从;另一方面,宝玉内心对女性自由与自主的渴望则与这种传统的权威关系形成了鲜明的对比。这一矛盾使得“唯命是从”的精神在传统社会中显得格外重要,同时也暗示了人性中独立与依赖的斗争。

在现代社会,“唯命是从”往往被用来形容对组织或领导的完全服从。在企业文化中,忠诚被视为一种美德,员工需要对公司的决策给予支持,然而这种绝对的服从有时也可能导致问题的产生。过于依赖领导的决策而缺乏创新和对市场变化的敏感,可能会使企业在激烈的竞争中处于劣势。

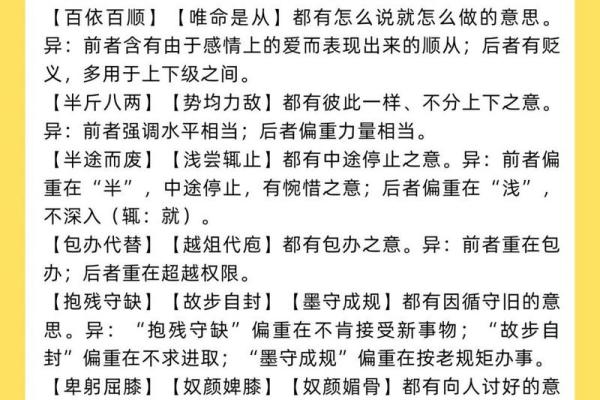

与“唯命是从”相关的成语还有“言听计从”、“听其言而观其行”等。这些成语同样强调了忠诚与服从,但其中也暴露出对人性的深思。比如“言听计从”就意指只听别人的言辞而不去关注其行为,这种盲从的态度可能会导致误判和错误决策,反映了在完全服从中可能隐藏的风险。

在现实生活中,我们常常面临选择,是选择盲目服从,还是保持独立判断。许多职场人士在面对领导时,常常陷入“唯命是从”的窘境,然而任何成功的团队都需要拥有能够提出意见和建议的成员。现代社会崇尚团队合作,强调开放与多元化的声音,这与传统的“唯命是从”形成了鲜明对比。我们应该在服从与独立之间找到一个平衡点。

在文学作品中,许多作者通过人物的成长经历,展示了从“唯命是从”到独立思考的转变过程。例如,鲁迅在《呐喊》中塑造的许多角色,面对社会的不公与压迫,开始逐渐意识到盲目服从的后果,选择捍卫自己的权利与尊严。在这个过程中,成语“唯命是从”的意义也在不断演变,从绝对的忠诚到对自身价值的坚持。

在教育领域,教育者也常常面临同样的挑战。如何引导学生在尊重师长、听从教育的同时,又能培养他们独立思考和批判性思维的能力,成为了教育工作者的重要使命。唯有让学生理解“唯命是从”的局限性,才能让他们在未来的社会中既尊重他人,又能坚持自己的立场。

总的来说,成语“唯命是从”不仅仅是一个简单的表述,而是引发我们对忠诚与独立、服从与反思的深层思考的起点。我们要在尊重传统的同时,勇于批判与探索,既要珍视团队中的合作精神,也要倡导个人的创造力。这样的思考与实践,才是对这一成语真正的继承与发扬。

最后,成语不仅是语言的表现,也是文化的传递。通过对“唯命是从”的探讨,我们可以更好地理解中国传统文化中的忠诚观念及其在现代社会中的适用性与调整。让我们在承接历史的同时,也勇于创新,创造出更加丰富多彩的未来。